春になると、ポカポカ陽気に誘われて海辺を歩きたくなる人も多いはず。そんな春の海で、ちょっと変わった自然現象があるのを知っていますか?それが「春の大潮」。潮がぐーんと引いて、いつもは見られない岩場や海の生き物たちに出会えるタイミングなんです。

でも「大潮」って聞いて、ピンとくる人って意外と少ないかもしれません。今回はそんな春の大潮について、ちょっとした雑学や豆知識も交えてわかりやすく紹介していきます。

そもそも「大潮」ってなに?

大潮というのは、潮の干満(かんまん)、つまり潮の満ち引きが一番大きくなる日のことを指します。満潮(潮が満ちている状態)と干潮(潮が引いている状態)の差がぐーんと大きくなる日です。

これは月や太陽の引力が地球の海水を引っ張って起こる現象。とくに「新月」や「満月」のときには、月と太陽が一直線になって、引力の影響が重なり合うので、潮の動きがよりダイナミックになります。つまり、新月と満月の前後が「大潮」になるんですね。

春の大潮って特別なの?

実は「大潮」は毎月あるのですが、春の大潮はちょっと特別。理由は「潮位差(ちょういさ)」が年間でもとくに大きくなりやすい時期だからです。

この時期は、春分(3月20日前後)や秋分(9月23日前後)のころに起こる「均潮(きんちょう)」という現象が関係しています。太陽が真東から昇って真西に沈むことで、地球に与える引力のバランスが変わり、潮の動きが強く出やすくなるんです。

つまり、春分やその近くの新月・満月のタイミングで起こる大潮は、「春の大潮」として知られていて、特に干潮の引き具合がすごい。海がぐーんと引いて、海底の世界が顔を出すのです。

磯遊びにぴったりの季節

春の大潮が楽しい理由、それは「磯遊び」や「潮干狩り(しおひがり)」にぴったりなタイミングだから。

潮が大きく引くことで、ふだんは海の下にある岩場や砂浜が姿をあらわし、小さなカニ、ヤドカリ、貝、海藻、ウニなどの海の生き物が見つけやすくなります。まるで天然の水族館のよう!

潮干狩りもこの時期がベストシーズン。特にアサリやハマグリがとれる海辺では、大潮の干潮時間を狙って多くの人がバケツや熊手を持って集まります。子どもと一緒に家族でおでかけするのにもピッタリですよ。

いつ頃が見ごろ?どう調べるの?

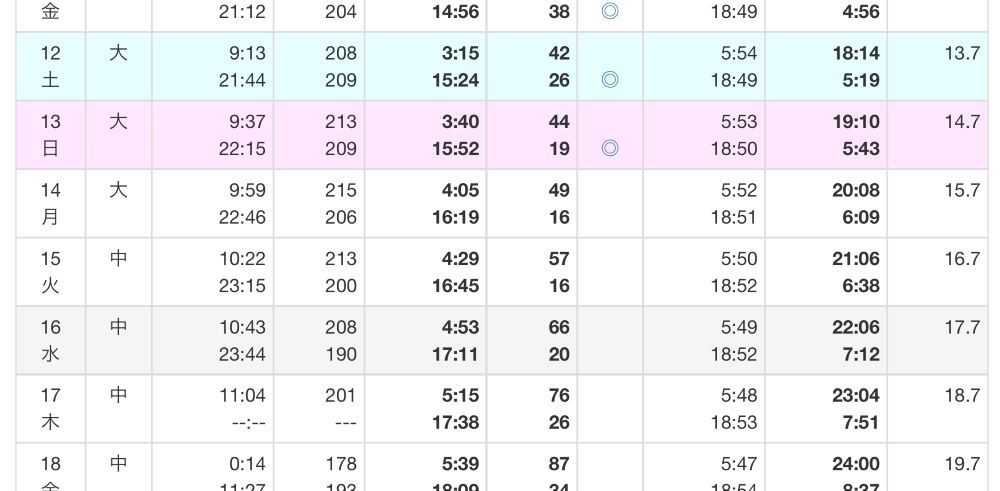

春の大潮は、春分の日(3月20日頃)や、ゴールデンウィークあたりにも見られることが多いです。ただし、毎年日付が微妙に違うので、事前に「潮見表(しおみひょう)」をチェックするのがオススメ。

潮見表は、地域ごとにその日の満潮・干潮の時間や潮の大きさが掲載されている便利な表。ネットで「○○(地名) 潮見表」と検索すればすぐに見つかりますよ。アプリもたくさんあるので、スマホに入れておくと海のレジャーに役立ちます。

気をつけたいポイント

自然とふれあうのはとっても楽しいけれど、注意しておきたいこともいくつかあります。

- 時間をチェック:潮は思ったよりも早く満ちてきます。夢中になっていると帰り道が海水で埋まってしまうこともあるので、干潮の時間とその後の潮の動きを確認しておきましょう。

- 足元に注意:岩場はすべりやすく、貝殻などでケガをすることも。マリンシューズや濡れても平気な靴を用意するのが◎。

- 環境を大切に:生き物に触れるのはいいけれど、むやみに持ち帰ったり傷つけたりしないようにしましょう。自然のままにしておくことが、また次の楽しみにもつながります。

最後に:春の海は、自然のリズムが教えてくれる

春の大潮は、ただ潮が引くだけじゃなく、地球と月と太陽の不思議な関係が生み出す、自然のリズムのひとつ。そんな自然のリズムを感じながら、潮風に吹かれて、のんびり海辺を歩いたり、砂に足をつけたり。忙しい日常のなかで、ちょっと立ち止まって「今しか見られない風景」に出会えるチャンスかもしれません。

次の春の大潮、ちょっと早起きして、海へ出かけてみませんか?